Asian Art 18 亚洲艺术大奖

亚洲全球艺术领袖

刘益谦与王薇伉俪

年度艺术人

安妮卡·易

马岩松

王郁洋

年度艺术策划人

皮力

年度艺术管理人

Leeum三星美术馆

田霏宇

张子康

年度艺术发展人

柏纪言 Fabien Pacory

常青画廊

年度艺术发言人

沈奇岚

王津元

年度艺术赞助人

Audemars Piguet

年度艺术跨界人

孙莉

周力

张翰

年度艺术未来人

黄勖夫&谢其润

金利萍

吴俊熹

亚洲全球艺术领袖

刘益谦与王薇伉俪

20世纪90年代初,刘益谦与王薇夫妇已敏锐捕捉到艺术的价值。刘益谦以“买纸”深耕中国传统书画,王薇以“买布”聚焦现当代艺术,他们的收藏轨迹从商周青铜器到现当代作品,二人以互补的收藏哲学,构筑起横跨古今、贯通东西的庞大体系。2012年,这对伉俪以破局者姿态创立龙美术馆,构成独特的“两城三馆”的艺术生态,是目前国内最具规模和收藏实力的私立美术馆。

今年上半年龙美术馆最重磅的展览“天地大观——跨越时光的文明印记”正在展出,此展也是龙美术馆开馆13年以来,首次以古代器物为主题的展览,精选约200件(套)从商周至明清的珍贵文物,包含甲骨文、青铜器、玉器、瓷器、佛像、家具等展品,呈现了三千年华夏文明及工艺的巅峰。

获奖理由:

刘益谦、王薇作为世界级的收藏家,不仅建立了庞大的古今对话、东西相形的艺术收藏体系,同时,他们携手创立的龙美术馆历经十年持续耕耘,成为中国最具世界影响力的私人艺术博物馆。他们长期致力于专业的艺术展览、研究、收藏以及公共文化教育的传播。以推动艺术发展和文化传承为己任,扎根本土的同时,注重古今艺术、东西方文化的对比展示与研究,以全球性的视野呈现视觉艺术的多元性,全面系统地展现中国艺术的辉煌成就和当前世界艺术的新鲜活力。

年度艺术人

安妮卡·易

安妮卡·易,这位韩裔美国艺术家以“感官的生物政治学”为核心理念,在过去十余年间,通过生物学、科技与艺术的跨界融合,重新定义了人类对感知与存在的理解。她的创作始于对材料“易逝性”的迷恋——从细菌、气味到基因工程改造的生物材料,这些元素不仅挑战艺术的物质性边界,更将观众引入一场关于生命、衰败与共生的哲学实验。

安妮卡·易在2023年启动的跨学科计划“元孢子”(Metaspore),旨在将不同背景和学科的先锋思想家聚集在一起采取行动。今年,UCCA尤伦斯当代艺术中心呈现了她的展览“另一种进化”。她因为对于文化和生物作用如何塑造感官体验的探寻,备受国际艺术界的关注。展览将展出她最新创作的作品以及早期作品的精选,全方面呈现其独特的艺术世界。

获奖理由:

安妮卡·易以其专注多感官的艺术创作方法而闻名,她从根本上扩展了艺术作品的概念,将展览转化为具体的相遇。艺术家通过气味、微生物、基因工程等非传统媒介,彻底颠覆艺术的物质性与感知边界。她根植于生物学、科技和哲学的细致研究,以独特的视角感知世界。

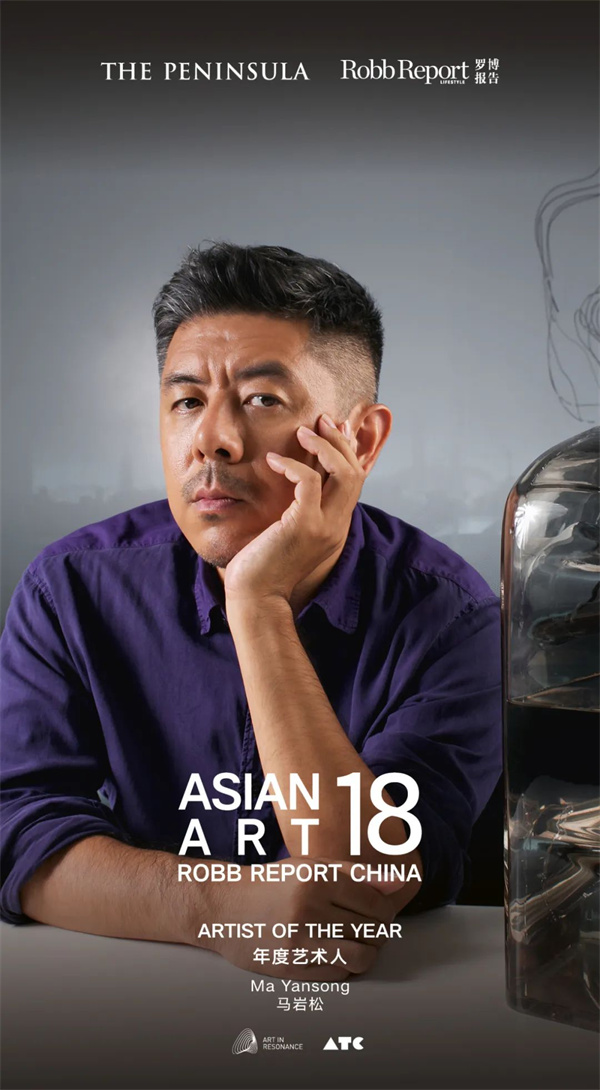

马岩松

马岩松是首位赢得海外重要地标建筑设计权的中国建筑师,如今被誉为新一代建筑师中重要的声音和代表之一,他所创立的MAD是当今极具国际影响力的中国建筑事务所。 马岩松秉持 “建筑是凝固的诗”的理念,以独特视角、大胆创意,在建筑史上留下深刻印记。

马岩松探索突破传统,融合东方美学与未来主义,抛弃常规形制,用流动线条和有机形态赋予建筑生命力。他的作品风格奇幻,打破刻板印象,注重与城市、自然相融,打造富有精神内涵的空间,激发与使用者的情感联结。他坚信,建筑绝非冰冷的钢筋水泥堆砌物,而是承载情感与梦想的艺术结晶,正如他秉持的 “建筑是凝固的诗”的理念,这一理念贯穿于他的设计思维,让他坚决拒绝单纯追求形式新奇或简单模仿。为了实现建筑价值,马岩松将满足人的需求作为设计的根本,在追求实用性的同时,不忘赋予建筑深厚内涵,使每座建筑都能讲述独特的故事。

此外,马岩松还将担任第19届威尼斯建筑双年展中国馆策展人。中国馆以“容·智慧”(CO-EXIST)为主题,将于威尼斯军械库(Arsenale)展馆展出。他还参与乐人文纪录片《狂想之城》,观者跟随他走向辽阔的远方,仿佛进入暂别此刻的平行世界,感受想象力赋予这个世界的尺度和温度。

获奖理由:

马岩松凭借前瞻性思维和创新实践,为全球建筑领域注入活力,推动建筑艺术发展。在建筑设计领域,马岩松的学术理念独树一帜,其核心在于围绕建筑与人、自然、历史的紧密联系,创造出对未来影响深远的建筑。他以前瞻性思考,打破自然和城市的边界,激发人们对未来建筑与生活的美好想象。

王郁洋

王郁洋自2006年起便以“科技与艺术共生”为创作核心,成为中国当代艺术领域极具实验性与前瞻性的艺术家之一。他的作品横跨人工智能、生物科技、机械装置、数字媒体等多重领域,以跨学科的视角解构传统艺术边界,重构人类与技术的共生关系。

从2015年上海龙美术馆的个展“今夜我为何物”到深圳美术馆的“混韵之宇”,再到2024年上海龙美术馆的“绘画”个展,王郁洋始终以“颠覆媒介”与“重塑认知”为创作主线,不断挑战艺术的定义与可能。他的创作不断激起人们对科技世界里的人、人造科技与自然关系的思考。新的审美和形式语言也将持续刺激科技领域的讨论和技术升级,为科技与艺术合作提供新的案例和经验。

获奖理由:

王郁洋通过创作一直坚持对人类、地球和宇宙关系的终极思考,探索科技时代下人工智能与人类的共生关系。他以未来共鸣中的终极哲思为艺术注入全新动力,拓展科技艺术在视角与表达上的多元维度。

年度艺术策划人

皮力

皮力,现任中国香港大馆当代美术馆艺术主管,曾任香港M+视觉文化博物馆希克资深策展人及策展事务主管长达11年,2023年转任现职。他以构建全球化对话平台为核心策略,致力于将大馆打造为连接历史、城市与当代艺术的枢纽。

在其主导下,大馆当代美术馆近期聚焦三位女性艺术家——波兰裔德国艺术家艾莉斯亚·夸德(Alicja Kwade)、中国艺术家胡晓媛和英国艺术家梅芙·布伦南(Maeve Brennan)。探讨如何通过材料和物件进行当代艺术的叙事与思考,以及加深对当代艺术中个体的理解,引导观众进入艺术家的思维实验场。

获奖理由:

大馆当代美术馆在皮力的引领下成为香港乃至大湾区艺术生态的关键节点,既守护当代艺术的批判性,又推动其融入城市生活。同时引领创造开放的全球化艺术环境,促进东西方文化的交融与对话。

年度艺术管理人

Leeum 三星美术馆

作为韩国极具声望的美术馆之一,三星美术馆(Leeum, Samsung Museum of Art)的名字源于三星集团建立者李秉喆的姓氏“Lee”与“Museum”的创造性融合。自2004年面向公众开放以来,这座艺术地标始终致力于呈现韩国本土与国际艺术家的古今杰作,其逾15000件馆藏跨越传统艺术至先锋创作,构建起一场贯通时空的文明对话。

美术馆建筑群本身就是一场当代艺术的盛宴,三位世界级建筑大师以截然不同的美学语言,为艺术体验赋予多维层次。M2当代艺术馆由建筑巨擘让·努维尔(Jean Nouvel)操刀,以先锋材质与流动空间重构艺术感知方式。常设展中,包含韩国艺术先驱金焕基、白南准、李禹焕,与西方艺术大师形成共振——唐纳德·贾德(Donald Judd)、马克·罗斯科(Mark Rothko)、伊夫·克莱因(Yves Klein),形成东西方艺术史的重磅对话。这种策展逻辑打破了地域与时代的藩篱,使观者在建筑与艺术的交响中,亲历一场跨越文化的精神漫游。

获奖理由:

三星美术馆不仅是艺术收藏的殿堂,更是建筑美学的实验场。其融合传统与现代的策展理念,以及对社会教育与文化传承的重视,使其成为首尔乃至全球艺术爱好者的必访之地。更聚焦国际视野,融合更多前沿思维、艺术流派与文化理念。

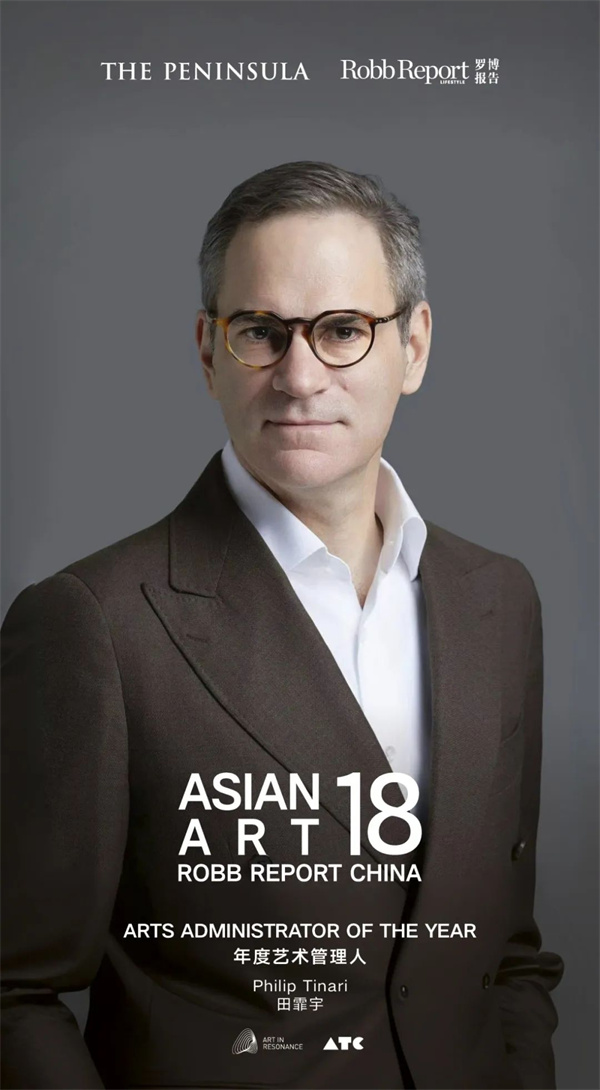

田霏宇

田霏宇(Philip Tinari)自2011年起担任UCCA尤伦斯当代艺术中心馆长兼CEO,主导UCCA从私人美术馆转型为综合性艺术集团,构建包含北京主馆、北戴河沙丘美术馆、上海UCCA Edge及宜兴UCCA陶美术馆的“四馆联动”模式。

作为中国重要艺术机构的领导者之一,田霏宇在任期间,UCCA已举办了70多场展览和上千个公共项目,每年向超过百万观众介绍中国和国际知名的艺术家及艺术新秀。 目前,UCCA尤伦斯当代艺术中心呈现“安妮卡·易:另一种进化”,以独特视角带领观众进入她不断演变、充满实验性的艺术实践;UCCA Edge呈现“艾哈迈德·马塔尔:天线”,这是沙特当代艺术家在中国首次举办的大型机构个展;UCCA陶美术馆推出群展“制陶女将火高高举起”,通过十余位女性艺术家的创作,探索陶器作为“容器型技术”的深层隐喻。

获奖理由:

田霏宇通过多元化的展览促进馆与馆之间、国与国之间的交流,不断推进艺术生态的发展。同时以学术研究、商业跨界与公共教育多模块协同,让UCCA成为全球极其活跃的当代艺术平台之一。近年来,他逐步推动UCCA馆群建立,梳理中国当代艺术史,使中国和世界之间建立更多连接。

张子康

张子康,现任新绎美术馆馆长。作为中国美术馆生态的奠基者之一,他在民营、公立与高校美术馆领域均留下深刻印记:2002年创立中国首家民办非营利美术馆——今日美术馆(获0001号执照),开启民营美术馆制度化先河;曾任中央美术学院美术馆馆长、中国美术馆副馆长,主导策划“马克·夏加尔中国首展”“安尼施·卡普尔”“悲鸿生命——徐悲鸿艺术大展”等里程碑式展览,推动国际艺术对话。其策划的第59届威尼斯双年展中国馆主题展及第三届新疆国际双年展,以“文化在地性”回应全球议题,重塑中国当代艺术的国际叙事。

此外,他主持策划、编辑出版各类文学、艺术图书千余册,多次荣获国家级图书奖项。著有《美术馆》《文化造城》《跨界生存》《艺术博物馆》及《张子康》油画作品集、《张子康——疆域》影像作品集等,并发表百余篇艺术理论相关文章,创作的绘画作品多次参加国内外重要学术展览。

获奖理由:

张子康始终践行“美术馆的核心使命是推动公众认知”的准则,将展览转化为公共议题的讨论场域,真正推动了公众的认知。多年来,他凭借在行业的深厚积累,推动建立可持续的艺术生态,重构文化艺术产业,形成国际效应。

年度艺术发展人

柏纪言(Fabien Pacory)

柏纪言(Fabien Pacory)是中国法国工商会常务副会长、执行委员会成员,长期致力于中法文化交流与科技创新合作。作为中法建交60周年特别艺术展“艺术与新实验”的制作人,他以跨学科视野推动艺术与科技的深度融合。通过艺术的桥梁,加深两国人民之间的了解与友谊,共同推动世界文化的多样性与繁荣。

“艺术与新实验”落地深圳市当代艺术与城市规划馆,集结中法四位(组)先锋艺术家——王郁洋、朱莉·纳瓦罗(Julie Novarro)、刘佳玉及劳伦斯·格拉芬-斯塔登(Laurence Graffin-Stalten),以“深海技术、可持续性、太空探索”为议题,呈现未来科技艺术的多元可能。

获奖理由:

柏纪言推动展览连接生物技术、深海工程等产业集群,匹配深圳科技创新优势,推动艺术成为产业升级的催化剂。他通过持续推动中法文化艺术的合作与交流,为艺术界的变革与创新注入活力。

常青画廊

2004年常青画廊进驻北京798艺术区,成为首批扎根中国的西方画廊。常青画廊一直承担着尤其重要的文化桥梁作用,为中国的艺术爱好者提供欣赏国际艺术大师作品的机会,这些作品多由艺术家们特别为北京空间而创作。

2005年5月,常青画廊在新馆举行开幕展览,呈现了来自五大洲的16位艺术家。对于当时在中国的西方画廊来说,这是一个空前的创举。自此以后,画廊开始与多位中国杰出艺术家合作:艾未未、陈箴、顾德新、阚萱、刘建华、庄辉和旦儿,以及世界知名艺术家:帕斯卡尔·马蒂那·塔尤、安尼施·卡普尔、劳瑞斯·切克尼、丹尼尔·布伦等。

在二十多年的创办历程中,常青画廊为中国本土观众展现来自全世界的当代艺术。现在,身处北京798艺术区中心腹地的常青画廊已经成为一个跨文化交流的重要渠道,引入的多种运作模式开启了崭新的发展方向。

获奖理由:

常青画廊珍视历史,视历史为沟通过去与未来的桥梁,也是建立不同地域人与人交流的根基,所以一直以来,其致力于时代的延续性,渴望参与与书写承前启后的当代创意行为的诗篇。常青画廊通过对画廊版图的不断扩张壮大,为丰富多元的文化资源提供持久养分和对等的交流平台。历经深耕,在全球艺术语境中连接过去与未来,激发跨文化交流的新可能。

年度艺术发言人

沈奇岚

沈奇岚是哲学博士(德国明斯特大学),集策展人、艺术评论家、文化学者与作家多重身份于一身,以诗性思维重构艺术、哲学与文学的对话。常年活跃于当代艺术领域,关注艺术、哲学与文学间的对话,并于国内外艺术机构策划多个富有国际影响力的展览和论坛项目。

她亦是艺术公共性的坚定推动者,为多家国际艺术媒体和艺术机构撰写专栏和画册文章。担任“保时捷中国青年艺术家双年评选”艺术顾问,参与“青年艺术100主理人计划”,为新生代提供国际舞台。

获奖理由:

沈奇岚对于中国当下的社会文化问题始终保持着敏锐的观察,展开具有启发性的思考与写作,对于东西方艺术文化交流、中国当代艺术的发展做出持续的贡献,为文化艺术领域注入划时代的丰厚内涵与全新解读方向。

王津元

王津元是复星基金会荣誉理事长、复星艺术中心主席,以媒体人的敏锐与艺术实践者的远见,重构城市与艺术的共生关系。自2016年复星艺术中心创立以来,她主导打造了这一上海核心地标性艺术空间,策划举办30多场国际级展览,包括安藤忠雄、草间弥生等大师个展,将艺术延伸至城市公共生活。

她主张打破美术馆的物理藩篱,以“艺术浸润生活”,让艺术吸引公众参与,在城市生活与艺术的相互关联中互相影响。同时让艺术作品延伸至更广阔的公共空间。

获奖理由:

王津元打破美术馆边界,让艺术融入日常生活,让每个普通人都能感受艺术的温度。她推动艺术民主化,使艺术更贴近大众生活。

年度艺术赞助人

Audemars Piguet

瑞士高级制表品牌爱彼(Audemars Piguet)创立于1875年,始终以“制表即艺术”为核心理念,将精密机械与人文美学深度融合。品牌与艺术、流行文化、体育和娱乐等各大领域都有着丰富的对话与交流。

自2013年成为巴塞尔艺术展全球合作伙伴,更推进了与艺术家合作的历程。爱彼与艺术家KAWS的合作计划,让品牌对文化世界有着更炽热的好奇心,并将持续不断地与之深入交流。多年来,爱彼与不同领域的杰出人物缔结合作关系,包括艺术和流行文化界,借此激发创意、打破常规,进而思考高级制表在现今世界的意义。

获奖理由:

爱彼的高级制表就如同一门艺术。它致力于传递艺术的魅力,发展与当代艺术家的合作。它以艺术为桥梁,让品牌与人文创意深度共鸣。

年度艺术跨界人

孙莉

孙莉是成都A4美术馆馆长,以“新美术馆实践者”视角重构艺术与城市的关系。2024年,她带领A4美术馆斩获联合国教科文组织(UNESCO)与国际建筑师联盟(UIA)联合颁发的“全球最美博物馆”奖项,成为榜单中唯一的中国机构及最小体量的改造项目。自2008年成立以来,她将A4从单一美术馆扩展为文化集群:推动西南艺术生态,举办80多场展览,合作500位艺术家、40位策展人及28家国内外专业机构。

其中,A4X艺术中心(A4X Art Center)一直在激发艺术、时尚、设计之间的跨界创意。A4国际驻留艺术中心(A4 Residency Art Center)通过艺术创作拉近社区、居民之间的关联,探索在地文化和国际合作,坚持对青年艺术家的扶持。其秉持“用艺术连接人与人,激活创造力”,更新“新美术馆实践者”的方向。

获奖理由:

A4美术馆至今发起近2000场活动,覆盖国内外超过50万观众,孵化1000余位核心共创伙伴及创造者社群成员。“世界最美美术馆”用艺术连接人与人,重塑城市精神。

周力

周力作为中国当代艺术领域的代表人物,其创作以抽象绘画、雕塑装置为核心,融合东方哲学与西方现代艺术语言,探索生命、自然与时间的永恒主题。她的作品以线条、色彩和空间为媒介,呈现对生命轮回、个体记忆的深刻思考。

在艺术跨界方面,周力以宝格丽Serpenti系列白色18K金镶祖母绿项链为灵感,创作雕塑《蜕变——生生如环》,通过衔尾蛇的环形结构呼应“生生如环”系列中的东方哲学理念,将蛇形图腾转化为“生命循环与重生”的视觉符号,在全球语境中构建起一座贯通古典哲学与当代视觉经验的“气韵之桥”。

获奖理由:

周力以敏锐的美学洞察与广博的人文关怀,探寻生命艺境。她的跨界,不仅源于其作品的美学高度,更是串联起品牌的经典符号与当代文化命题,成为文化价值共创的典范。

张翰

张翰,中国内地男演员。从影以来,共出演30余部影视作品,受到了广大观众的喜爱。

艺术品收藏是历史文化的传承和生活艺术的融合。生活中的张翰也喜爱艺术品的收藏,希望能将其收藏的艺术品与喜好艺术的朋友一同分享,推动艺术与多层领域的对话,拓宽艺术表达的边界,激发新形式的美学体验,促进不同领域知识共享,推动文化创新。

获奖理由:

张翰在用行动证明,艺术的生命力源于对未知领域的探索与真诚投入。他秉持艺术热爱,穿透荧幕,不设限。

年度艺术未来人

黄勖夫 & 谢其润

X美术馆由黄勖夫、谢其润两位90后创立。自创立以来,以年轻视角聚焦新生代艺术家及多元文化,在展览策划、组织公共实践项目、推广艺术、学术交流等多个维度持续探索,旨在通过多元化的艺术实践,引导更多年轻人关注艺术、收藏艺术。

X美术馆关注多元媒介和多元学科背景的创作者,着眼于文化艺术的未来,并以多样空间形式连接各个国家地区的新生代艺术家,并与所在城市社区共同发展,通过物质与非物质文化的收藏和阐释促进观众的分享和交流。目前,X旗下项目包括位于北京东坝郎园Station的X美术馆、上海前滩太古里的The Pool by X Museum艺术空间、X Vitrual数字艺术平台、X收藏展、X美术馆三年展等。

获奖理由:

X美术馆始终致力于研究和推动中国当代文化,鼓励年轻一代关注和参与艺术生态的构建,增加艺术市场的活跃度和吸引力。它以千禧一代独到的视角为基石,研究和推动中国当代文化与国际交流。

金利萍

没顶画廊2014年成立于上海,由当代艺术创作及策划平台没顶公司发起创办,致力于推广优秀的艺术家和项目活动,推动当代文化的发展与国际交流。自成立至今,画廊已为新锐艺术家和知名艺术家举办展览,培育具有天赋的年轻艺术家,并积极参与国际对话,活跃于中国及国际当代艺术舞台。

2024年,没顶画廊策划了10场艺术家个展和个人项目,以及两个群展,参展艺术家以80后、90后为主。没顶画廊所策划的展览不仅注重实验性和探索性,也特别注重与青年艺术家的合作,并取得优异成果。

获奖理由:

金利萍作为没顶画廊创始人、总监,是青年艺术家成长的核心推手。她致力于发掘鲜活、新兴艺术力量,并不断勾勒着未来艺术版图。

吴俊熹

作为艺术与创意科教基金会(ACSE)创始人,吴俊熹以跨学科协同为引擎,推动艺术与科技、设计、教育等领域的深度共振。2024年,他深度参与推动中法建交60周年文化交流展“艺术与新实验”,为跨界设计师搭建艺术探索的实验场。

同时,吴俊熹致力于支持艺术家的突破性创作与展示,制定可持续发展的扶持计划,并通过国际刊物出版等形式,推动艺术与社会实践的紧密结合,赋能个体在科技时代下的审美成长。他将前沿议题转化为公共对话,在突破性创作支持、可持续生态构建、社会美育实践方面都有着对艺术强而有力的社会触达。

获奖理由:

吴俊熹推动艺术创新项目的教育实践以及社会各界对艺术创新的支持,为全球艺术与科技、设计、创意及教育的跨界融合注入强劲动力。

出品人:邢丽 / 监制:Lenny / 内容统筹:孙洁 / 撰文:Jessie / 海报设计:刘艳